高卒でも税理士になれる?

「税理士になりたいけれど、高卒でもなれるの?」と疑問に思っている方もおられるのではないでしょうか?。税理士は高度な専門知識を要する国家資格の一つであり、大学や専門学校を卒業しないと目指せないと思われる方も中にはいますが、高卒でも税理士を目指すことは可能です。

税理士試験の受験資格にはいくつかのルートがあり、高卒者も条件を満たせば受験できます。実際に、毎年一定数の方が試験に合格し、税理士として活躍しています。また、2023年からは受験資格が緩和され、より多くの人が挑戦しやすくなりました。

本記事では、「高卒でも税理士になれるのか?」という疑問に対し、データを交えながら詳しく解説します。税理士試験の受験資格や合格者の割合についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧いただき、自分の可能性を広げる一歩を踏み出してください。

▼関連記事

参考:『税理士とは?仕事内容やキャリアプランを徹底解説!』

税理士試験の受験資格にはいくつかのルートがあり、高卒者も条件を満たせば受験できます。実際に、毎年一定数の方が試験に合格し、税理士として活躍しています。また、2023年からは受験資格が緩和され、より多くの人が挑戦しやすくなりました。

本記事では、「高卒でも税理士になれるのか?」という疑問に対し、データを交えながら詳しく解説します。税理士試験の受験資格や合格者の割合についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧いただき、自分の可能性を広げる一歩を踏み出してください。

▼関連記事

参考:『税理士とは?仕事内容やキャリアプランを徹底解説!』

高卒でも税理士になれる?

① 簡単ではないが学歴は関係ない

税理士になるためには、税理士試験に合格し、一定の実務経験を積む必要があります。一般的に、大学卒業者や会計関連の専門学校卒業者が多く受験するイメージがありますが、税理士試験に挑戦する上で、学歴は絶対条件ではありません。高卒であっても、一定の条件を満たせば税理士試験の受験資格を得ることができます。

ただし、税理士試験は難関な国家試験であり、合格には相当な努力と勉強時間の確保が必要です。税法や会計の知識を体系的に学ぶ必要があり、独学だけでは厳しいと感じる人も多いでしょう。そのため、税理士を目指す場合、どのようにして受験資格を取得し、効率よく学習を進めるかが重要なポイントとなります。

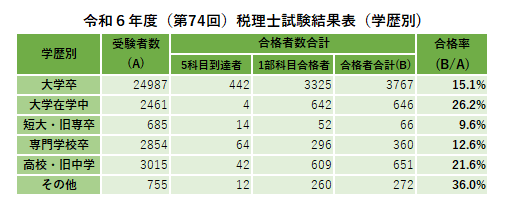

② 学歴別のデータをみると高卒者の合格率は21.6%。

参照:国税庁HP:令和6年度(第74回)税理士試験結果表

「令和6年度(第74回)税理士試験結果」の学歴別の合格率データを見ると、高校・旧中学は、21.6%でした。約5人に1人が合格しており、決して珍しいケースではないことが分かります。この結果からも分かるように、税理士試験の合格に学歴は必須ではありません。適切な学習方法を取り、しっかりと準備をすれば十分に合格を目指せるます。また、実際に、多様なバックグラウンドを持つ方々が税理士として活躍しています。

税理士になるためには、税理士試験に合格し、一定の実務経験を積む必要があります。一般的に、大学卒業者や会計関連の専門学校卒業者が多く受験するイメージがありますが、税理士試験に挑戦する上で、学歴は絶対条件ではありません。高卒であっても、一定の条件を満たせば税理士試験の受験資格を得ることができます。

ただし、税理士試験は難関な国家試験であり、合格には相当な努力と勉強時間の確保が必要です。税法や会計の知識を体系的に学ぶ必要があり、独学だけでは厳しいと感じる人も多いでしょう。そのため、税理士を目指す場合、どのようにして受験資格を取得し、効率よく学習を進めるかが重要なポイントとなります。

② 学歴別のデータをみると高卒者の合格率は21.6%。

参照:国税庁HP:令和6年度(第74回)税理士試験結果表

「令和6年度(第74回)税理士試験結果」の学歴別の合格率データを見ると、高校・旧中学は、21.6%でした。約5人に1人が合格しており、決して珍しいケースではないことが分かります。この結果からも分かるように、税理士試験の合格に学歴は必須ではありません。適切な学習方法を取り、しっかりと準備をすれば十分に合格を目指せるます。また、実際に、多様なバックグラウンドを持つ方々が税理士として活躍しています。

高卒で税理士試験の受験資格を取得する方法

税理士試験は、会計科目2科目、税法科目3科目の合計5科目に合格する必要があります。

2023年令和5年度(第73回)の税理士試験から受験資格が緩和され、【会計科目】の「簿記論」「財務諸表論」の受験資格が撤廃され、誰でも受験が可能となりました。【税法科目】の受験資格も緩和されましたが、受験するためには、一定の受験資格を満たす必要があります。

▼関連記事

参考:『税理士になるには?資格取得から登録まで徹底解説』

【税法科目を受験するために必要な受験資格】

税法科目を受験するために必要な受験資格は、学識、資格、職歴、認定のいずれか1つに該当する必要があります。

■学識

・大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者

・大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者

・専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上かつ2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者

・司法試験に合格した者

・公認会計士試験短答式試験合格者

■資格

・日商簿記1級

・全経簿記上級

■職歴

以下の業務に通算2年以上従事した者

・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務

・法人又は事業を営む個人の会計に関する事務

・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の業務

・銀行等における貸付け等に関する事務

・税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務

・行政機関における会計検査等に関する事務

■認定

・国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者

※詳細な要件については、国税庁HPを参照ください。:国税庁HP:税理士試験 受験資格について

①学識による受験資格

高卒者の場合、現時点では学識による受験資格を満たすことができないので、学識による受験資格を満たすためには、大学や短大などに入って単位を取得するか、司法試験か公認会計士試験短答式に合格する必要があります。この方法は、受験資格を得る手段の一つですが、費用と時間もかかるので、高卒者が税理士試験の受験資格を満たすには、『資格』か『職歴』による受験資格を満たすことが一般的なルートとなります。

②資格による受験資格

日商簿記1級か全経簿記上級に合格すると受験資格を満たせます。

それぞれの合格率は日商簿記1級が約10%、全経簿記上級が約17%です。税理士受験資格が目的なら全経簿記上級の方が合格率が高いです。

③職歴による受験資格

会計や税務に関連する実務経験を通算2年以上積むことです。

特に税理士を目指すのであれば、会計事務所、税理士事務所で働きながら税理士を目指すケースは一般的で、実務を通じて知識・経験を深めながら受験資格を得られる点が大きなメリットです。

▼関連記事

参考:『税理士登録に必要な実務経験とは?』

参考:『未経験で税理士事務所への就職・転職を成功させるポイント』

2023年令和5年度(第73回)の税理士試験から受験資格が緩和され、【会計科目】の「簿記論」「財務諸表論」の受験資格が撤廃され、誰でも受験が可能となりました。【税法科目】の受験資格も緩和されましたが、受験するためには、一定の受験資格を満たす必要があります。

▼関連記事

参考:『税理士になるには?資格取得から登録まで徹底解説』

【税法科目を受験するために必要な受験資格】

税法科目を受験するために必要な受験資格は、学識、資格、職歴、認定のいずれか1つに該当する必要があります。

■学識

・大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者

・大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者

・専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上かつ2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者

・司法試験に合格した者

・公認会計士試験短答式試験合格者

■資格

・日商簿記1級

・全経簿記上級

■職歴

以下の業務に通算2年以上従事した者

・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務

・法人又は事業を営む個人の会計に関する事務

・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の業務

・銀行等における貸付け等に関する事務

・税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務

・行政機関における会計検査等に関する事務

■認定

・国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者

※詳細な要件については、国税庁HPを参照ください。:国税庁HP:税理士試験 受験資格について

①学識による受験資格

高卒者の場合、現時点では学識による受験資格を満たすことができないので、学識による受験資格を満たすためには、大学や短大などに入って単位を取得するか、司法試験か公認会計士試験短答式に合格する必要があります。この方法は、受験資格を得る手段の一つですが、費用と時間もかかるので、高卒者が税理士試験の受験資格を満たすには、『資格』か『職歴』による受験資格を満たすことが一般的なルートとなります。

②資格による受験資格

日商簿記1級か全経簿記上級に合格すると受験資格を満たせます。

それぞれの合格率は日商簿記1級が約10%、全経簿記上級が約17%です。税理士受験資格が目的なら全経簿記上級の方が合格率が高いです。

③職歴による受験資格

会計や税務に関連する実務経験を通算2年以上積むことです。

特に税理士を目指すのであれば、会計事務所、税理士事務所で働きながら税理士を目指すケースは一般的で、実務を通じて知識・経験を深めながら受験資格を得られる点が大きなメリットです。

▼関連記事

参考:『税理士登録に必要な実務経験とは?』

参考:『未経験で税理士事務所への就職・転職を成功させるポイント』

高卒でも税理士にはなれる!

■高卒から税理士を目指すメリット

高卒者が税理士を目指すことには、いくつかのメリットがあります。

・大学に通わずに、実務経験や資格取得を通じて受験資格を得ることができるため、学費を抑えられる。

・早くから会計事務所や税理士事務所で働くことで、若いうちから実務経験を積め、スキルを高められる。

・高卒から挑戦し、実務経験を積みながら資格を取得すれば、早い段階で独立の道も見えてくる。

■高卒から税理士になるためのポイント

高卒者が税理士を目指す場合、以下のポイントを意識するとスムーズに進めやすくなります。

・受験資格の取得方法を事前にしっかり確認する

・学識・資格・職歴のどのルートで受験資格を得るのが最適か、自分の状況に合わせて選ぶ。

・効率的な学習方法を選ぶ

・独学が難しい場合は、専門学校や通信講座を活用して効率よく学ぶ。

・税理士事務所や会計事務所で働きながら、実務を通じて知識・経験を積む。

ここまで解説してきたように、高卒で税理士になることは十分に可能です。大学卒業者と比べると、受験資格の取得や学習環境の面でハードルがあるかもしれません。しかし、適切な方法を選び努力を続けることで、税理士として成功する道は開かれています。実際に高卒で税理士試験に合格した人も数多く存在し、活躍しています。

「学歴がないと税理士になれない」というのは誤解であり、努力次第で道は開けます。 受験資格の緩和も追い風となり、より挑戦しやすい環境になりました。自分に合った方法で一歩ずつ進んでいきましょう!

自分に合った会計事務所・税理士事務所へ就職や転職先を探したい、どんな求人があるか調べたいという方は、会計・税理士事務所業界専門の求人サイト『ジョブノック~Job Knock~』もこの機会に是非一度是非チェックしてみてください。エリア・業務内容・雇用形態やこだわり条件で検索でき、自分にぴったりの求人を見つけやすくなっています。ジョブノックとは?~あなたに合った仕事と出会える「ジョブノック」についてご紹介!無料登録・求人検索や応募・選考・利用方法について~ご利用はこちらから↓

高卒者が税理士を目指すことには、いくつかのメリットがあります。

・大学に通わずに、実務経験や資格取得を通じて受験資格を得ることができるため、学費を抑えられる。

・早くから会計事務所や税理士事務所で働くことで、若いうちから実務経験を積め、スキルを高められる。

・高卒から挑戦し、実務経験を積みながら資格を取得すれば、早い段階で独立の道も見えてくる。

■高卒から税理士になるためのポイント

高卒者が税理士を目指す場合、以下のポイントを意識するとスムーズに進めやすくなります。

・受験資格の取得方法を事前にしっかり確認する

・学識・資格・職歴のどのルートで受験資格を得るのが最適か、自分の状況に合わせて選ぶ。

・効率的な学習方法を選ぶ

・独学が難しい場合は、専門学校や通信講座を活用して効率よく学ぶ。

・税理士事務所や会計事務所で働きながら、実務を通じて知識・経験を積む。

ここまで解説してきたように、高卒で税理士になることは十分に可能です。大学卒業者と比べると、受験資格の取得や学習環境の面でハードルがあるかもしれません。しかし、適切な方法を選び努力を続けることで、税理士として成功する道は開かれています。実際に高卒で税理士試験に合格した人も数多く存在し、活躍しています。

「学歴がないと税理士になれない」というのは誤解であり、努力次第で道は開けます。 受験資格の緩和も追い風となり、より挑戦しやすい環境になりました。自分に合った方法で一歩ずつ進んでいきましょう!

自分に合った会計事務所・税理士事務所へ就職や転職先を探したい、どんな求人があるか調べたいという方は、会計・税理士事務所業界専門の求人サイト『ジョブノック~Job Knock~』もこの機会に是非一度是非チェックしてみてください。エリア・業務内容・雇用形態やこだわり条件で検索でき、自分にぴったりの求人を見つけやすくなっています。ジョブノックとは?~あなたに合った仕事と出会える「ジョブノック」についてご紹介!無料登録・求人検索や応募・選考・利用方法について~ご利用はこちらから↓

カテゴリー

新着の記事

- ジョブノックとは?~あなたに合った仕事と出会える「ジョブノック」についてご紹介!無料登録・求人検索や応募・選考・利用方法について~

- 税理士試験の財務諸表論について徹底解説!

- 税理士の転職エージェントとは?メリット・デメリットと賢い活用術を徹底解説

- 税理士事務所で後継者がいない状況とは?求人の応募ポイントについても解説!

- 令和7年度(2025年度)第75回税理士試験の合格発表 結果について

- 【2026年】令和8年度(第76回)税理士試験の申込日、試験日、合格発表のスケジュールについて解説!

- 税理士試験の簿記論について徹底解説!

- 税理士は就職できない?自身のキャリアに合った税理士就職の方法を解説!

- 公認会計士の求人はどう選ぶ?求人探しで押さえるべきポイント

- 税理士試験「大学院での科目免除制度」を徹底解説!廃止の可能性は?メリット・注意点・大学院一覧